.Y型、和諧式

「因為那時歐美同樣由六十年代起,開始流行講community。」社會環境普遍清貧,不少公屋戶是原來拆卸前的徙置大廈街坊,加上建築上的巧妙設計,造就出今天城市人懷緬過去常陶醉的那種公屋獨有、「人人打開門」、「認識半條邨人」的鄰舍關係。到了發展新市鎮,出現新一代Y型大廈,可建樓層達三四十層高,到今天常見那種,外形看起來和私樓相去不遠的和諧式公屋大廈,香港公共屋邨又再演化出另一種面貌:「Y型是我們第一種tower block,其實已經很努力在樓梯位,每三層做了一個空間,如果下面有人行過,理論上你可以在和他傾計,有一些櫈仔坐。」也特別將每三層的電梯大堂設計成上下相連 上層可以向下望見低層的電梯大堂︰「嘗試create一個community,但畢竟實在太confined,不是一個很好的位置。」

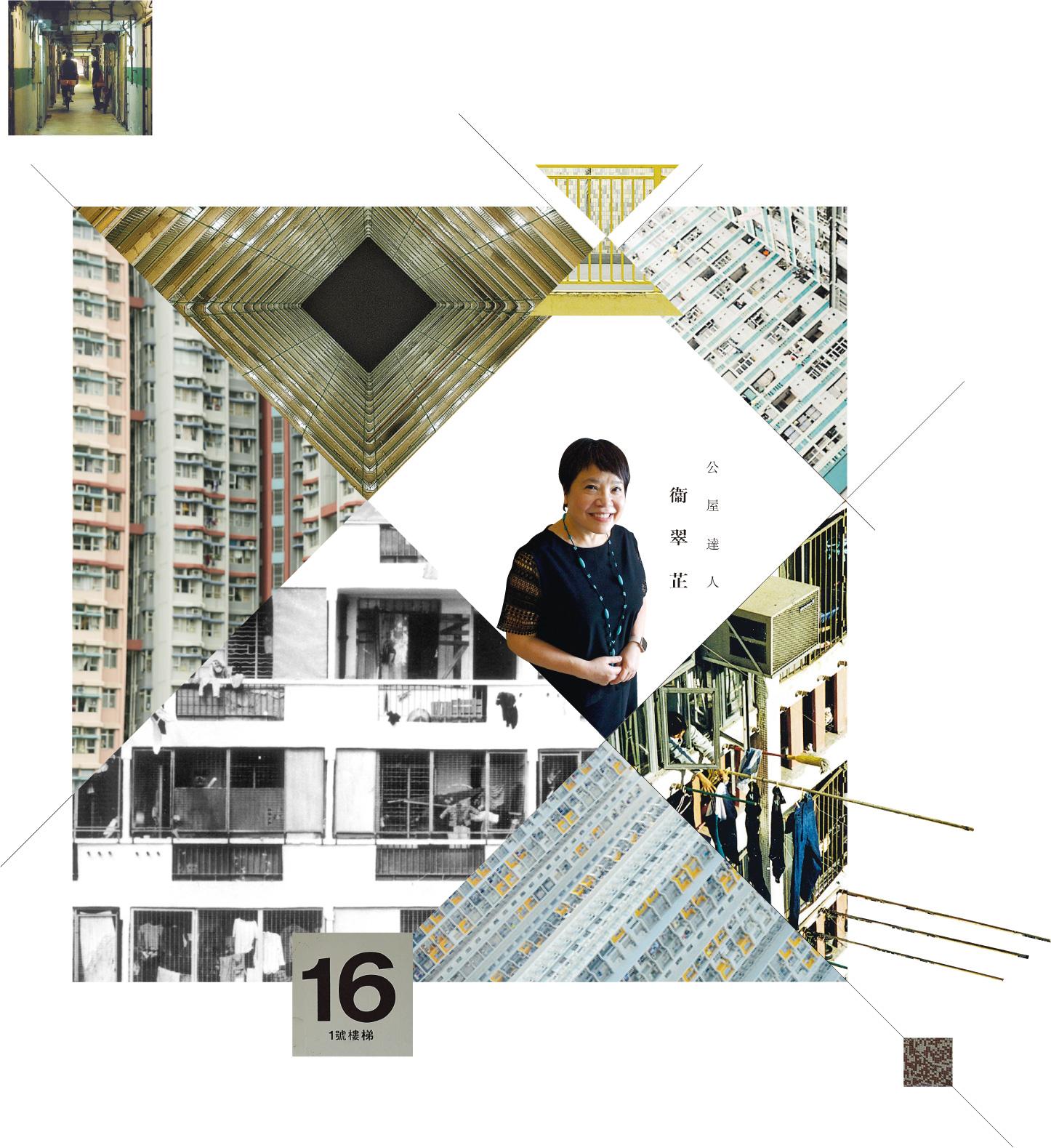

鄰里關係 唔係一條走廊搞得掂

但說設計瓦解了鄰里紐帶,衞翠芷又不盡認同:「是人同人之間的信任不同了,所謂鄰舍關係是出於需要互相幫忙,現在社會生活方便了,要依賴隔籬的時候不多,今時今日,你隔籬屋拍門問你有沒有豉油,你會如何?或者你直頭不會借,落樓下買。」八十年代,香港經濟起飛,開始追求更優質的生活空間,也注重安全和私隱,今天被批評千面如一的公屋大廈單位,某程度是應這種渴求而生:「以前大家要爭取些什麼,會夾份來做,搞政黨爭取一些權益,今時今日是你不代表我,那你是不是還妄想,只要我多給你一條走廊便解決了問題?」

「設計要反映需要,所以首要問的是,這個時代,我們需要些什麼?」從房署退下火線,除了學術研究,衞翠芷也曾在香港建築師學會出任副會長,去年學會舉辦「創意青年住屋設計比賽」,得獎隊伍「築青亭」的作品,打開單位的活動入牆櫃,即可延伸界限,每個單位住戶都可「外借」公共空間:「到我鍾意時,我又可以收埋自己,這便是時代趨勢,不是加一條走廊就得。」

長者屋擱置 長者服務呢?

「我們現在講的community已經不再是,我放個細路喺你屋企幫我湊、我去問你屋企借鹽那種;而是有些事情,我覺得一個人的力量不夠,一定要成班人一齊做,那是不是可以有個大的空間呢?比如有個會議室,有個大的露天場所?這些便是現代社會的需要。」社區自主,深耕細作,或許也可以應用到設計之上,未來社會另一大難關是人口老化問題,九十年代曾經出現的長者屋,因為倡議居家安老而擱置:「但可能我有很多其他服務是需要的,那在住宅中有沒有提供?你幢樓是不是方便人送餐呢?可不可以有一個食堂?或者一個變種的餐廳也可以。」

又或者,政府興建用以出租的房屋單位,是不是只有公屋一種?

「所以一路有個想法,公屋是應該多元化一點。即不是統統都是family size,一路縮細,就叫一、二人單位,而是可以有另外一種,比如像共居的概念,可讓這批排緊呢條隊的年輕人,有一個適合他們又能夠負擔的住宅;比如當年,在有徙置區出現之前,政府都不停試,試到一種,吖,這種對了,便繼續做,所以不是死路一條,還是有很多方法可以想的。」