|

心情動態:

來自非公營房屋 |

【無家者】hk01

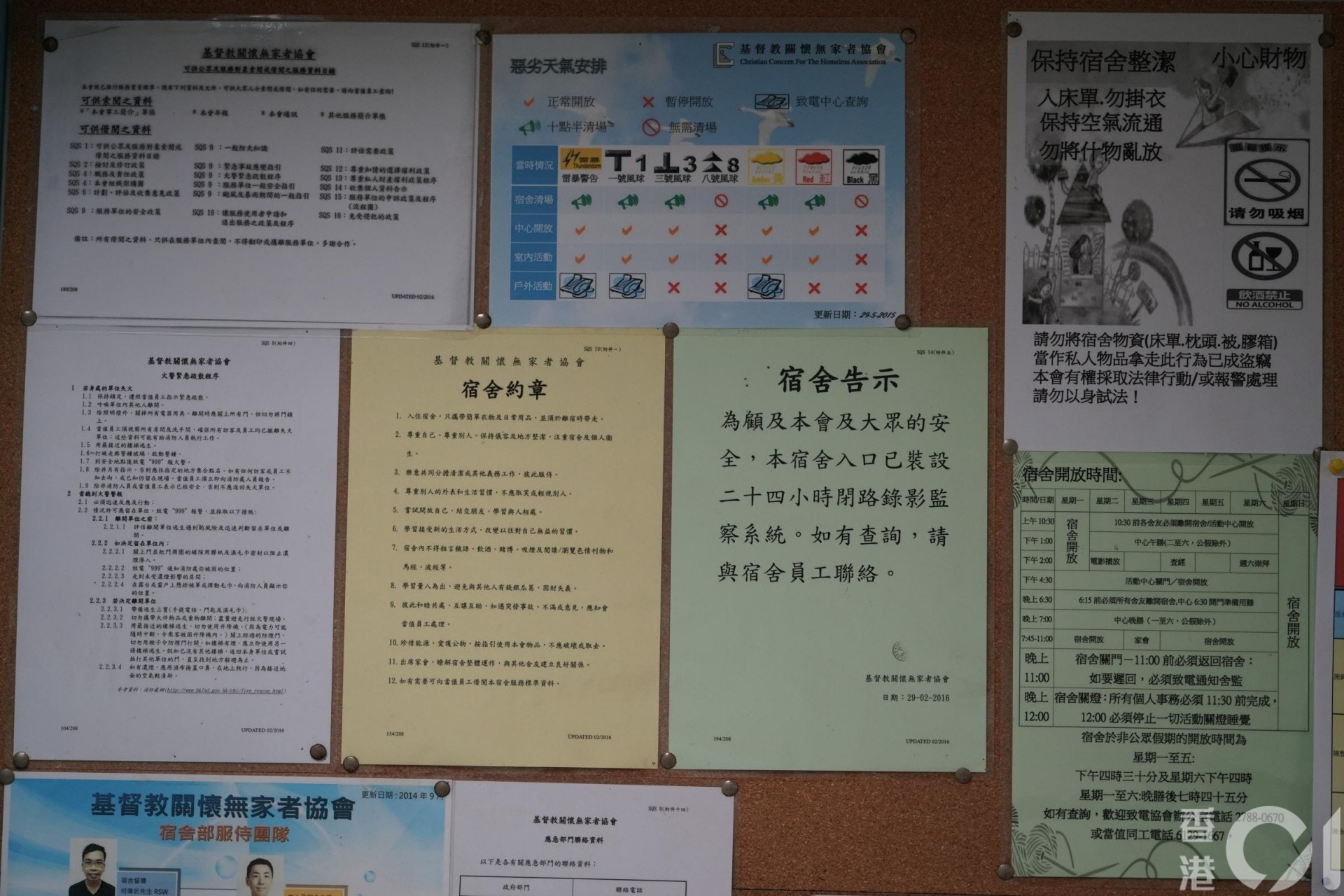

上樓三路不通 擺脫露宿生活 不只是有瓦遮頭 無家可歸、過得一天算一天、家當都得朝拆晚躺,這並非無家者自己選擇的生活,他們說是逆來順受。近年樓價房租高企不下,香港的無家者愈來愈多,他們被社會邊緣化,縱使有人願意伸出援手,給予溫暖和溫飽,但更多的是漠不關心和嫌棄鄙視。 從有家到無家的經歷,每個無家者都不盡相同,但共通的是,他們都背負着各種負面標籤,社會制度亦或多或少漠視了他們的需要。一日露宿,不等如一世都要露宿,但我們的社會和政府,有盡到責任協助他們重新站起、自力更生嗎?不少人把無家者問題過度簡化為房屋問題,認為只要讓他們有瓦遮頭,一切便迎刃而解,但事實是如此嗎? 本專題從社會政策、自我形象建立、社工或社區資源支援等不同層面,探討在驅趕迫走及協助改善生活之間,除了旁觀及冷待外,我們應該如何看待這一群體,如何真正改善露宿者的處境。 「好天曬,落雨淋,逆來順受啦。」阿輝在約七、八年前開始露宿街頭,那麼長時間以來,他說自己沒有多想什麼,只是有一天過一天,「今日唔知聽日事」。沒有親人,沒有居所,就算有朋友也幫不了多少,「要適者生存。」阿輝總是言簡意賅,兩三句就答完一個問題。 縱然居無定所,但仍有工作,阿輝在食堂做樓面,每天工作六、七個小時,下班就在附近葵芳一個街市上面的公園休息。那麼多年了,阿輝早已適應露宿的生活,也習慣了旁人的目光和指指點點。後來,外展社工找到了他,並持續探訪,幫他申請了基督教關懷無家者協會的宿舍,至今已入住三個月了。  阿輝現時住的無家者宿舍約有十多人共住一房,有助於他們適應群體生活,重新融入社會。(高仲明攝) 根據社會福利署去年12月公布的最新登記數字,現時全港有1,270位無家者,阿輝是其中之一。和2013年的718人相比,無家者人數增加了77%,但實際數字可能更多,因為社署的數字只是靠社福機構的自願登記。這數年間,政府用了很多方法阻止無家者露宿,如驅趕他們、把他們的家當視為垃圾沒收處理,圍封改建露宿地點等,既無助改善無家者的處境,也沒有減少他們的數目。 無家者被貼上很多負面的標籤,甚至有人認為他們只會攫取社會資源。然而,無家只是一個狀態,並非永遠無法脫離的處境。從無家到有家這過渡期間,需要的又何止是一個居所? 很多無家者跟阿輝一樣,並非懶惰不工作,才會露宿。基督教關懷無家者協會外展社工表示,近五至六成露宿者都有工作,但薪金不足以應付月租最少4,000元的劏房單位,加上個人問題或社會保障不足等原因,才會令他們選擇露宿。換言之,他們當中有很多人即使努力工作,也未必能擺脫露宿困局。  由有家到無家,不一定全是個人原因,也可能與社會問題有關。(高仲明攝) 無家並非全因為懶 上樓三路不通 政府現時仍沒有就無家者訂立安置或是友善政策,社會福利署雖然有資助社福機構提供臨時及短期的宿舍,但相對於現時逾1,270名無家者,這些資助宿位只有222個,即使加上社福機構自負盈虧營運的四百多個宿位(表一),仍僅佔無家者總數約一半。 |

|

2004-10

|

|

|

心情動態:

來自非公營房屋 |

政府多次回覆立法會議員的相關查詢時指,資助的宿位平均入住率約為80%,因此暫時沒有計劃增加宿位,但指社署會因應社會環境的轉變,密切留意宿位的供求情況,並定期進行服務規劃。然而,入住率未爆滿,是否代表現有的宿舍能滿足無家者的需求?

近年來,愈來愈多無家者選擇到24小時快餐店過夜,社協在去年底至今年初曾就此進行研究,發現當中約四成人曾租住私人樓宇的板間房或床位,居住時間中位數是半年,大部份人再露宿的原因是租金太貴(佔收入近六成)及住所環境過於惡劣,調查又發現,無家者平均再露宿次數由2013年的2.8次增加至2019年的4.16次,情況變得嚴重。  服務了無家者約二十年的社區組織協會(社協)社區組織幹事吳衛東認為,社署在處理無家者的政策上仍然沿用二十年前的標準,很不合理,「二十年前,1,000元也可以租到床位,但二十年後租金指數升了93%,要1,800至2,000元。」他直言,現時無家者要上樓是「三路不通」─上公屋遙遙無期;想租私樓又難以負擔昂貴的租金;即使有能力租板間房或床位,卻往往因為環境惡劣,特別是夏天時木蝨爆發,被迫回街頭,再次露宿。 為什麼一方面政府的資助宿位並未爆滿,另一方面卻有那麼多無家者寧願到快餐店過夜或再露宿?當官員在立法會被問到有否研究無家者不願入住宿舍或收容中心,以及入住後再次露宿的原因時,政府只回應稱,社署沒有備存相關原因,也沒計劃進行相關研究或檢討。  部份無家者的家當不多,未必有固定的露宿地點。(高仲明攝)  在通州街公園也能望到附近的高樓住所,無家者只能望而生嘆。(高仲明攝)  也有無家者有較多的家當,但擺放也仍算整齊。(高仲明攝)  每個無家者的故事不盡相同,但共通的是,他們都背負着各種負面標籤。(高仲明攝) 政府服務杯水車薪 漠視真正需要 不少人認為,無家者一旦獲政府提供社會福利,便會養成依賴的習慣,無法自力更生。然而,社署提供的數字顯示,由社署資助的三隊露宿者綜合服務隊在2018/19年度共協助204名露宿者脫離露宿生活,反映無家者在獲得支援下,有能力甚至更容易重過新生活。露宿只是一時的狀態,而非無法扭轉的困局,在這個無家可歸的過渡期間,無家者需要的,是一個讓他們能逐步重建自信的機會。 很多人把無家者的困境簡單地歸納為房屋問題,以為只要「有瓦遮頭」,就能助他們脫困,但事實並非如此。無可否認,臨時及短期宿舍是最快能幫助無家者擺脫露宿困局的地方,但現時政府資助的宿位有限,又限時限刻規定出入時間,亦未必有社工跟進及協助他們解決個人困境。此外,約六成宿位限住六個月,部份住宿時間更短,難以讓無家者梳理個人問題之餘,能儲夠錢出外租房。 部份社福機構自負盈虧營運的無家者宿舍亦存在同樣的問題。阿輝曾在仁愛傳教修女會的仁愛之家居住,那裏一天開七至八個小時,晚上八點前要回去,早上一早又要離開,宿舍不開放時,部份因健康及精神問題而暫時未能工作的無家者,也不知到何處流連。阿輝住了三個月就忍受不了,回到街頭繼續露宿。 基督教關懷無家者協會社工及宿舍督導何偉圻指,除了一個可以睡覺的地方,無家者要走出困境,還需要綜合性支援的住宿服務。他認為,探討無家者這個議題時,應以協助他們發展為本,而非着眼於有沒有無家者或有多少無家者,不管是協會內的宿友或他們探訪的露宿者,「他們本身有一些能力,當他們發現自己可以影響他人時,就會有想改變的動力。」 |

|

2004-10

|

|

|

心情動態:

來自非公營房屋 |

有不少無家者需要的是空間去疏理個人的問題,再逐步重建自我,單是提供住所,無助他們走出困境。現時有非政府機構提供人性化的綜合支援住宿,但卻未必是政府資助的宿舍所能提供的協助,這種綜合性支援如何幫到他們

【無家者.二】學懂儲錢和社交 改變緣於被信任  前文提到,無家者需要的不是單純的住屋,他們可能因個人的問題而流落街頭,但要真正幫到他們,需要同時協助他們解決個人的問題,現時他們即使有工作,但要脫離露宿仍是「三路不通」——上公屋遙遙無期;想租私樓又難以負擔昂貴的租金;即使有能力租板間房或床位,卻往往因為環境惡劣,特別是夏天時木蝨爆發,被迫回街頭,再次露宿。 基督教關懷無家者協會社工及宿舍督導何偉圻認為,綜合性支援的住宿服務可以是一個重要的中轉站,令他們感覺到自己可以被相信,重建社交網絡及為重新融入社會做好準備。這種「高劑量」人力需求的宿舍,卻未必是現時大部份政府資助宿舍所能提供的。無家者真正需要的,到底是什麼?政府又有否對焦? 「住宿計劃需要有社工輔導、解決衝突,以及提供社交訓練和膳食等,服務比較多元化。露宿的朋友要準備好幾件事情才能自力更生,他們需要的不一定是馬上可以入住公屋,反而是一個較為接納和明白他們的空間,讓他們可以更有尊嚴地做好準備。」何偉圻指出,無家者可能需要身體健康的護理和就業訓練等,視乎每個人的情況而定,並不只是有瓦遮頭就可解決問題。 何偉圻分享了一個舍友的經歷,對方來來回回露宿了十多年,因為吸毒多次進出監房,試過不同的戒毒服務,但最終因行為問題而離開戒毒村,最後輾轉下到協會的宿舍求助。在社工支援下,他約定會每個月驗尿,並會上班及儲錢,兩年前仍身無分文的他,在剛剛的4月已儲了85,000元。何偉圻說,他們只是鼓勵舍友,對方卻因獲得信任而重拾力量。  基督教關懷無家者協會相信綜合性支援住宿才能幫助無家者走出困境。(高仲明攝) 「儲錢太少的話,在外面租不了地方,他願意繼續現時的工作,一直儲錢,現在計劃搬出宿舍了。一個露宿的朋友不會想像到,自己會有這麼一筆錢,當他真的儲到時,會特別珍惜,想賭也會節制點,辛苦儲回來會想善用。」何偉圻說。 「人在最艱難的時候會面對很多情緒問題,或者是人面對很多情緒問題才會覺得那麼艱難,社會服務可以提供過渡的空間,讓他們可以重新振作。他們不是因為懶才需要自力更生,而是經歷了很多事情,需要時間和空間讓他們復原,如果他們有能力,也會想靠自己生活。」何偉圻補充。  宿舍的設計希望能給予他們家的感覺。(高仲明攝) 鼓勵舍友參加活動 緩減無聊空虛 阿基是基督教關懷無家者協會的宿友,他因為經濟及家庭問題,一度在荃灣街頭露宿,去年9月超強颱風「山竹」襲港,他往避風中心暫避時接觸到紅十字會,後經社工轉介入住協會的宿舍。 |

|

2004-10

|

|

|

心情動態:

來自非公營房屋 |

不少人覺得無家者不願求助,才會一直露宿,但阿基的經歷似乎證明並非如此,「我在外面孤零零,當時雖然看到很多地方(提供幫助),但其實像是四幅牆,沒有人來跟我聊天。」無家可歸時,他曾多度求助,直至機緣巧合下得悉協會提供的服務,「當時我真的不知道門口在哪,甚至不知如何去按門鈴。」就這樣,阿基住進了協會的宿舍,至今已四、五個月。

住宿期間,阿基會到地盤做散工,不用上班時會往活動中心參加活動。他坦言, 有地方落腳及起居較穩定,對重建生活非常重要,「沒地方住時人會很迷惘,試過在快餐店睡覺時不見了錢包。入住宿舍後生活穩定了,不用擔心那麼多,人變得安樂了,心態上也有了轉變,本來是漫無目的地過活,來到這裏後起居穩定,又可以和朋友有傾有講,就開始有一些想法了。」  無家者需要時間和空間來復原,綜合性支援住宿可以幫到他們重建自我。(高仲明攝) 協會宿舍與部份社福機構的宿舍一樣,設有開放時間,但目的是想宿友發展個人興趣、出外找工作、與人建立關係等,希望他們透過不同的渠道投入社會生活。逢星期二至六、每天早上10時半開始,宿友如非身體不適,均需離開宿舍,並在晚上11時前回去。宿舍關閉期間,宿友可以到活動中心參加各類活動,例如藝術興趣班、球類活動、義工探訪及交流等,不想參加活動的,也可以選擇下棋或看電視。 何偉圻解釋,這些活動大大減少了無家者無聊空虛的時間,有助他們重建人際關係,賦予他們重回社會的動力。 圍桌吃飯同室而睡 學習群體生活 協會除了提供住宿,還在隔兩條街的活動中心提供十元一餐的膳食,讓宿友以圍桌方式共晉午餐和晚餐,減輕他們生活負擔之餘,亦有助他們互相交流。「我們這裏是一圍桌吃飯,不吃飯盒,希望他們有家的感覺。大部份沒有上班的宿友會在那邊吃,晚上不用加班的就會晚上吃,經濟有困難的也會留飯。」高級宿舍主任施慧玲說。  中心提供較低價的饍食,協助他們儲錢。(高仲明攝)  中心提供的圍桌飯菜讓他們不用吃飯盒,也可和其他人建立社交關係。(高仲明攝) 何偉圻解釋,無家者除了住屋需要,還要學習社交,才能回到社區生活。「如果只是純粹住宿,很難幫助他們作出改變。因為他們需要重新建立很多東西,例如人與人之間的信任。為何我們覺得社交那麼重要?是因為他們在宿舍學懂和人相處後,以後上班時會更能夠應對老闆『黑面』,更懂得面對同事的『小人』行為,為此我們要做很多協調,如果沒有足夠的人手就很難做到。」 |

|

2004-10

|

|

|

心情動態:

來自非公營房屋 |

事實上,無家者難以脫離露宿、回到社區正常生活的其中一個原因,是無法適應群體生活。現時大部份資助宿舍都是上下舖,要在一個單位內跟多人共住,對一向習慣獨處的無家者來說是一大挑戰。可是,學懂與他人相處,正正是他們重回社區生活的重要一環,這個過程若有社工或舍監協助,會容易一點。

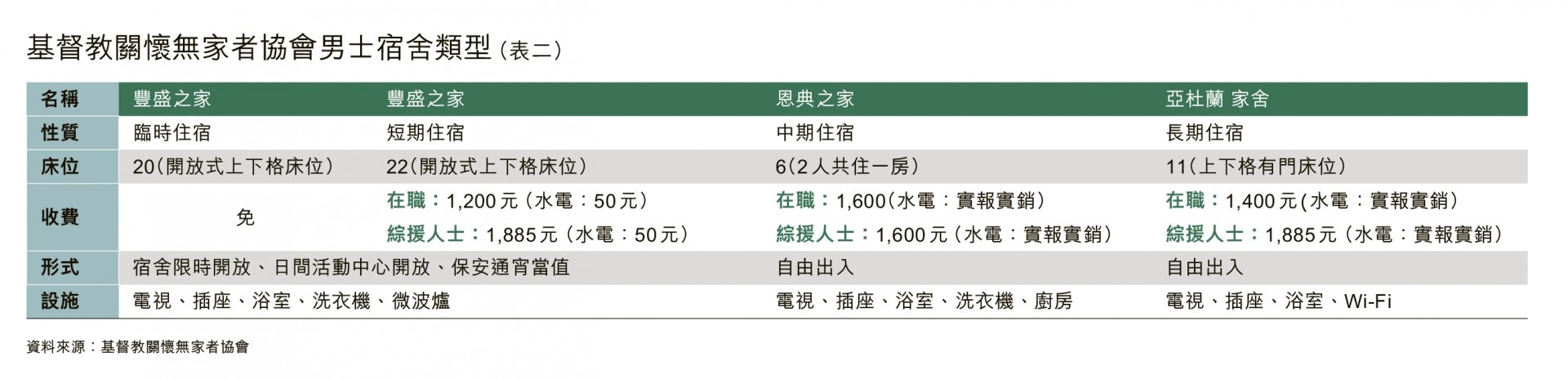

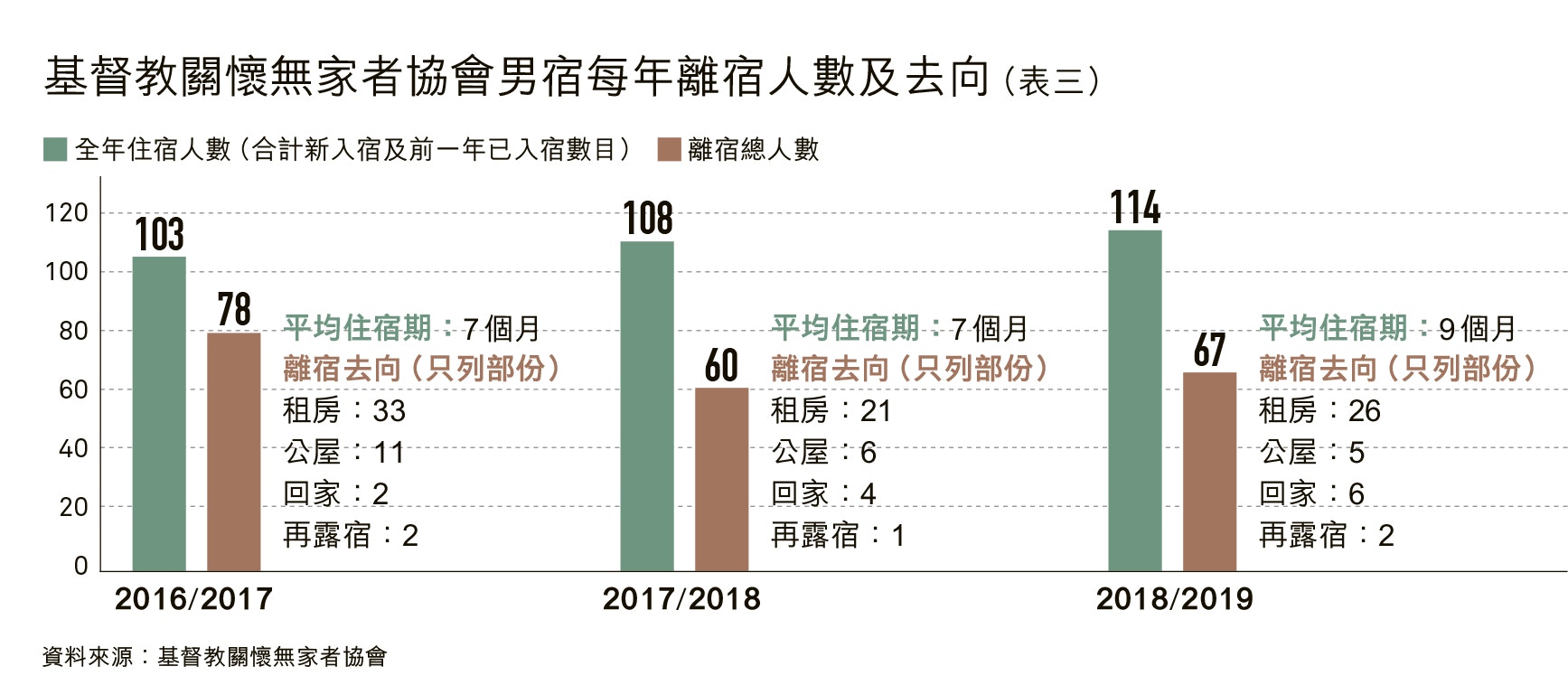

生活變得有規律,是無家者能作出改變的其中一個起點。(高仲明攝) 阿輝現時住的宿舍約十人一間房,他說群體生活跟之前一個人生活相當不同,雖然磨擦多了,但學習群體生活對工作有幫助。「在工作上多少也需要包容,每樣事情不一定能切合每個人,各人的性格不一樣,愛好也不一樣,要通融一下,大家忍讓一下,對將來融入社會一定有用。不可能常常都自我中心,要有底線,但大家要傾,有偈傾就有解決方法。」平日他與其他舍友有傾有講,多了很多交流的機會。 至於要在宿舍住多久,阿輝坦言仍是未知數,但從他身上明顯看到積極的一面,至少脫離露宿的動力大了。顯得樂觀的阿基則期望日後能找到一份穩定的工作,自力更生後能搬離宿舍,讓出宿位給其他有需要的人。  學懂如何在群體中生活,對無家者重新投入社會非常重要。(高仲明攝) 提供全天候服務 「高劑量」人力 何偉圻指,大部份宿友入宿後都有機會脫離露宿處境,每年一百多位宿友中,只有一、兩位因精神問題等特殊情況,才會被協會的外展隊發現再次露宿,「只要他願意入住,我們就會不停介入、高度進入他的生命。」他說,而要切實執行,「需要單位或機構24小時安排人手提供服務。」 「如果把中心和宿舍連起來看,我們是一星期七天24小時運作。中心星期日不開放,但宿舍會開。」他坦言,這是一個「挺高劑量」的人力資源分配,這類服務本身就不受社區歡迎,若機構沒有資源或要靠政府資助,便只能限時限刻開放宿舍,宿舍門一鎖上,就沒人理會無家者們了。  宿舍關門期間,舍友會到活動中心,或下棋,或看電視,或聊天。(高仲明攝) 「有些宿舍沒有社工,只有像在管理處工作的管理人員,你來住三個月?可以啊。他們會提供床位、維修清潔,以及分配物資,但未必會有人跟他們聊天,鼓勵他們,幫助他們建立儲錢計劃。」何偉圻形容,剛入住臨時宿舍的住客是「BB班」,之後只要他們願意過群體生活,與社工溝通,穩定性高,有工作能力或有兼職,便能入住兩個過渡時期較長的宿舍(表二),並獲發鎖匙可以自由出入。 這兩個宿舍由協會自負盈虧,沒有政府的限制,住宿期較長,宿友平均住九個月便離開(表三)。何偉圻說:「我們會有一些自救方法,例如鼓勵他們在宿舍中多跟別人相處,如果他們之間有人特別投契,抽煙也會跟對方分享,會不介意你請我一餐、我請你一餐,假若未來兩三年無結婚仍單身的話,更可能一起租房住,這只有在他們彼此之間建立關係後才能做到。」   除了基督教關懷無家者協會以外,社協亦相信綜合性支援住宿服務才能幫到無家者。去年9月,社協的過渡性房屋「友家」開始讓無家者入住, 這4個單位24個宿位除了提供沒有木蝨的鋁架床等硬件外,亦在軟件上協助他們重建生活,包括組織跑步隊助他們改善身體機能、要求他們學習煮食、協助他們找工作等,甚至會讓他們加入滅蝨隊當義工,幫助居住環境惡劣的人。 63歲的泰國華僑Lawrence是友家其中一個住客,他本來從商,後來生意出問題回流到香港,無家可歸之下要在快餐店過夜,直到遇上吳衛東,在他協助下住進了友家。Lawrence在友家住了四個月,不但參加了滅蝨隊,更教外國人漢語,他說這都是義務工作,希望將來能夠藉着這些技能賺取收入。 |

|

2004-10

|

|

|

心情動態:

來自非公營房屋 |

Lawrence又說回香港之前,曾去過美國紐約和日本東京,直言當地無家者人數遠多於香港,但感覺上香港的處境更差,質疑為何香港無家者人數不多,政府明明有能力及財力協助,卻沒有盡其責任。

對無家者來說,宿舍或過渡性房屋只是一個中轉站,綜合性支援才是協助他們走出困局的重要因素。然而,單靠社福機構的努力,能幫助的無家者始終有限,政府只把責任外判給社福機構,是否有盡到政府的責任?政府曾回應,只要社福機構找到用地,將來會增加更多宿位。但施慧玲指,要建過渡性房屋,須處理建築條例、防火限制、租務合約等複雜問題,入則文件亦需很長時間處理,根本無法滿足過渡性房屋講求快的要求。 無家者要脫離露宿,需要的不只是上公屋或上樓等硬件,而是軟件上協助他們自力更生,政府到底何時能正視無家者的真正需要? 【無家者.三】露宿現象無法完全消失 政府巨額驅趕問題卻更惡化  有人認為,不管政府花多少資源幫助無家者,都無法令露宿現象完全消失,協助無家者約二十年的社區組織協會(社協)社區組織幹事吳衛東對此並不否認。即使富裕社會如美國紐約和日本東京等,也會看到無家者的身影,政府可以做的是減少露宿者數目、協助他們自立及脫離依賴社會福利的處境,不少地區因而推行無家者友善政策,甚至有安置政策的出現。在香港這個大部份人皆面對房屋問題的「石屎森林」,無家者政策又該走怎樣的路? 在深水埗通州街公園露宿的無家者,幾乎沒有一個不認識吳衛東。從幫助申請政府福利、找房屋、上樓後添置家電,到跟其他地方的無家者組織聯繫交流政策、安排立法會議員探訪、跟政府打官司爭取無家者權益,凡是跟無家者有關的,不管事情大小,他都會處理。採訪當天,他忙得不可開交,這一刻才接到電話,隔一陣子便有同事敲門了解申請家電的安排;帶記者視察公園時,又有無家者找他幫忙跟進申請福利的事宜。 採訪期間,有無家者提到社協這幾年好像有點變質,已不止在做前線社工的跟進工作了。事實是,社協已愈走愈前,會就無家者議題做政策研究、倡議、辦展覽、申請及籌劃建設社會房屋等,希望讓無家者的聲音被聽見。這幾年來,社協的工作日程愈排愈長,但資源短缺,加上關注這議題的人始終有限,縱使無家者人數急速增長,但對比整體人口,一千多名無家者還是沒有引起政府很大關注,推動無家者友善政策亦無甚寸進。「可能是相比逾700萬人口,無家者人數不多,政府覺得未有足夠壓力要推出政策。」吳衛東說。 |

|

2004-10

|

|

|

心情動態:

來自非公營房屋 |

「政府部門不是什麼也沒有做,社會福利署有提供服務,這些我們會正面肯定。但政府部門之間有着『無家者不友善政策』。」他所指的「不友善政策」,包括無家者被警員、食環署職員及清潔工驅趕、露宿地點被灑水淋臭粉、改建公眾公園及球場設施阻止他們露宿、花費高昂成本圍封露宿地點等,這些「政策」沒有明文寫着,沒有在陽光下進行,更無從考究從何而來,卻影響着無家者的每天日常。

花巨額驅趕未見效 問題持續惡化 吳衛東坦言,香港雖然地方少、租金貴,但政府有過萬億元財政儲備,絕對有能力安置現時1,270名無家者。「如果你問社會成本怎麼計算?事實是政府現時所做的也在浪費社會成本。」他舉例指,油尖旺民政署及地政署把油麻地渡船街天橋底本來有露宿者的地點圍封了四次,單是第一次已花了約100萬,其後2013年油尖旺區議會動用253萬元,只為趕走17位無家者,到頭來反而變了寵物公園。 「問題是︰花了這麼多成本,睡在那裏的17名無家者是否上樓了?並沒有,他們只是搬到附近露宿。如果要講社會成本,應考慮社會資源是否用得其所。」他認為,現在政府錢是花了,卻花在用行政手段驅趕無家者之上,不但沒有幫到他們,無家者人數亦持續上升。 社協聯同另外兩個幫助無家者的主要機構—基督教關懷無家者協會及聖雅各福群會,很早以前已爭取成立專責小組制訂「無家者友善政策」,但在議會內外均未能獲得支持。「法例、政府部門及統計是一條龍的事情,(民政事務局局長)劉江華在2015年曾說不關他的事,去年10月我們與(勞工及福利局局長)羅致光會面時,他說整個社會很難會有(無家者友善)政策。」 基督教關懷無家者協會社工何偉圻認為,若有政策,至少可令政府部門在執行上較為一致。「現時無家者的問題介於社會福利署、民政事務總署、食物環境衞生署的職權範圍之間,但各部門的着重點很不同,社署期望NGO(非政府組織)幫他們提供服務,食環署期望你不要弄髒街道,民政事務署在地區有選舉或使用設施時會有行動。有政策才會令不同部門有清晰的分工,我們想跟政府坐下來談,但不知該找誰談。」  除政府部門的取態外,無家者政策的最終目的及市民對無家者的觀感和態度,也影響着政策能否落實。(歐嘉樂攝) 除政府部門的取態外,無家者政策的最終目的及市民對無家者的觀感和態度,也影響着政策能否落實。若只談幫助無家者早日上樓,在現時房屋問題嚴重之下的確難以推動,但若政策的目的是幫他們重回社會、自力更生,市民便會有不同的觀感,阻力亦會小得多。 觀乎其他地區的無家者政策,可以看到大眾對無家者的態度會隨着政策落實而轉變,隨時間過去,大眾的觀感又會反過來影響政策,兩者互為影響之下,令社會對無家者的態度逐漸變得開明。  其他地方有就無家者制訂相關政策,但香港一直沒有。(歐嘉樂攝) 美日台無家者政策 同以自立為本 |

|

2004-10

|

|

|

心情動態:

來自非公營房屋 |

美國、日本和台灣現時有立法保障無家者權益,但當中經歷了一段時期的醞釀。現代的露宿問題於上世紀七十年代開始在美國紐約浮現,每年均有數百名無家者在街頭離世。1979年,後來創辦了爭取無家者權益組織「Coalition for the Homeless」的律師Bob Hayes就此入稟控告紐約州政府,當地最高法院裁定,紐約州及紐約市政府有責任為每一位男性無家者提供臨時居所。經歷一輪商討之後,紐約州及紐約市政府在1981年同意為男性無家者提供臨時居所,兩年後,女性無家者也納入保障範圍。 到九十年代,紐約政府更積極推動「先安居」(Housing First Approach)政策,先為無家者提供長期住宿,再協助他們處理個人問題及自立,助他們重回正軌,長遠脫離露宿處境,1993年更成立無家者服務署(Department of Homeless Services),專責協助當地數以萬計的無家者。 |

|

2004-10

|

|

|

心情動態: 來自碩門邨 |

|

|

|

|